Profile

お茶の水女子大学大学院を修了。立教大学ランゲージセンターで日本語担当教育講師などを務め、2020年より拓殖大学外国語学部国際日本語学科および大学院言語教育研究科にて教鞭を執る。現在は准教授として、「日本語の談話」「日本語コミュニケーションIA・IIA」などに加え、大学院では「日本語学特論VIII(談話分析)」「言語学特別研究II(談話分析研究)」を担当。

1対1の会話、グループ会話、スピーチ、LINEなど、あらゆる会話が研究対象

「談話研究」の研究方法とは

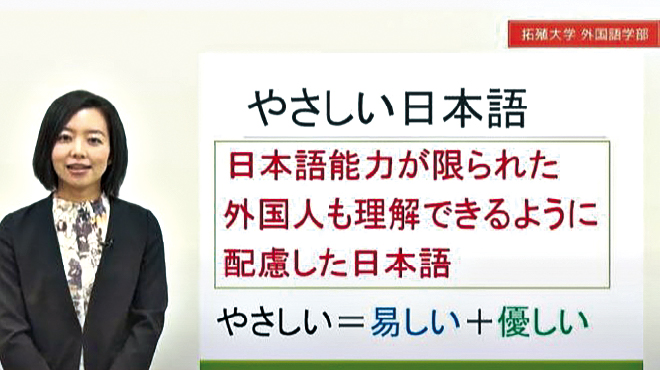

「談話研究」とは、人と人との言語的・非言語的なやりとりを分析する学問です。研究方法は、まず会話の録音や録画を行い、それを忠実に書き起こすことから始まります。一般的なインタビュー記事では省略されるような相づちや沈黙、間(ま)の長さ、身振り手振りの種類なども研究ではとても大切な要素です。これらを文字や記号を駆使して紙面上に再現し、その記録をもとに注目すべき部分をピックアップしながら、そのやりとりが会話の中でどのような役割を果たしているのかを分析していきます。研究対象となるのは1対1の会話だけでなく、グループでの会話や講演会でのスピーチ、さらにはLINEでのコミュニケーションまで多岐にわたり、日常にあるさまざまな種類のやりとりが対象となります。

研究が他者理解につながる

私が「談話研究」に興味を持つようになったのは、大学院時代に留学生のチューターをしていた経験がきっかけでした。留学生のレポートをチェックしたり、相談にのったりしているとき、「日本人と話すときと外国人と話すときでは、なぜ自分の話し方に違いがあるのだろう?」という違和感に気づいたんです。その変化の理由を知りたくなり、より深く会話について学びたいと思うようになりました。相手の日本語レベルや状況に合わせて話し方を変えることを「調整」といいますが、相手がどのような印象を持つかも考えながら「調整」を行うことは、とても大切なことです。こうした研究は、相手を尊重する姿勢や他者理解につながると考えています。

学生の発言意欲を育てる学びの場

ゼミでは研究と同様、学生同士の会話を録音したり、録画データを用いて会話の仕組みを分析しながら学びを深めています。留学生のゼミ生も多く、日本人と外国人の会話の進め方を比較することもあります。授業で心がけているのは、学生同士がグループで話し合い、発言する機会を作ること。そして、どんな発言でも否定しないことです。たとえ想定外の発言があったとしても、その発言に至った理由があるはず。そんなときは対話を通して背景を紐解いていきます。言葉に詰まってしまっても「パスしてOK」と伝え、学生の発言意欲を尊重し、安心して話せる環境づくりを大切にしています。

ソフトテニス部で仲間と汗を流した大学時代

大学時代はソフトテニス部に所属し、真っ黒に日焼けしながら試合や練習に励んでいました。楽しくも厳しい環境の中で、同じ目標に向かって仲間とともに汗を流した日々は、とても充実していたと思います。

一方で、大学4年間の中では悩む時期もありました。部活動の時期と進路について考える時期が重なったため、一時的に部活を休むこともあり、チームメイトとの距離を感じることもありました。

当時は大変でしたが、話し合いを重ねて問題を解決できた後は関係も元に戻り、今振り返ると、困難を乗り越えられた貴重な経験だったと感じています。

休日は家族でアウトドアを楽しんでいます

趣味はアウトドアやキャンプで、休日には家族で出かけることが多いです。先日は長野県松本市にある涸沢カールを訪れ、北アルプスのふもとにある山荘やキャンプ地から、朝日で山肌が赤く染まる美しい光景を見ることができました。

これまでにも、ドライブで四国を一周して阿波踊りを見たり、四万十川でカヤックに挑戦したりと、自然の中で「生きている」ことを実感する瞬間がとても好きです。

また、娘がカエル好きということもあり、家ではカエルを飼育したり、珍しいカエルを見に出かけたりすることもあります(笑)。

小さな“お試し”をやってみて

私が教えている国際日本語学科には、話すことが好きな学生が多いと感じています。筋トレやゲームなど、自分の「好き」について熱心に語る姿はとても印象的です。好きなことがある人は、その知識をさらに深めてほしいと思いますが、まだ「これ」と思えるものがない人も、大学時代のうちに、いろいろなことを試してみてほしいと思います。たとえば、学校帰りにひと駅手前で降りて、その街を歩いてみるだけでも十分です。行ってみる、見てみる、食べてみる、読んでみる──そうした“小さなお試し”を積み重ねるうちに、自分の興味に気づき、可能性が広がることもあります。

1年生の頃は熱量が高くても、2・3年生になると日々のルーティンに慣れ、新しいことに踏み出しにくくなることもあります。失敗しても、うまくいかなくても、なんとかなるので大丈夫。小さなことでも怖がらずに、何でも挑戦してみてください。